BRIN D’HISTOIRE…

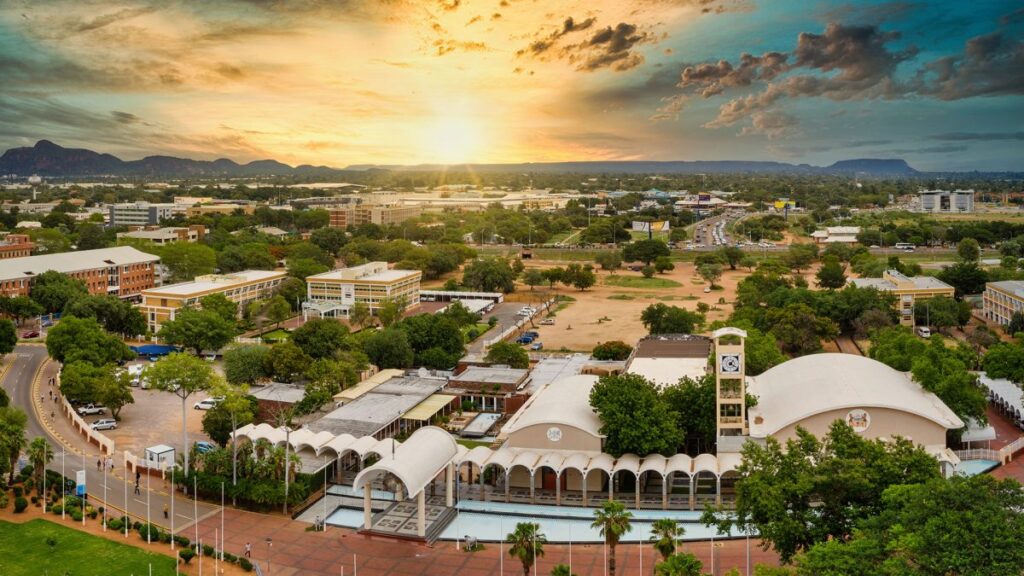

Le Bechuanaland, un vaste pays désertique (le désert du Kalahari couvre plus de 80% de la superficie du pays) et enclavé de l’Afrique australe. Le Botswana, à l’époque coloniale Bechuanaland, était le pays dont les administrateurs britanniques disaient volontiers que rien ne pouvait s’y passer… A l’indépendance, en 1966, le Botswana est un des pays africains les plus pauvres. L’abattoir national (Botswana Meat Corporation) constitue la seule industrie. Il dispose d’une faible infrastructure routière (12 kilomètres de routes pavées !) et d’un capital humain très limité (22 universitaires !). Économie fortement agricole, le pays importe l’essentiel de sa consommation et exporte la plupart de sa production.

Une année après l’indépendance, les découvertes successives des gisements diamantifères d’Opara (1967), Jwagneng et Letlhakane (1973) changent radicalement la structure du système productif et modifient la trajectoire économique pour façonner un modèle de réussite et de prospérité en Afrique Subsaharienne. Le Botswana est passé d’une économie pastorale dans laquelle l’agriculture occupait 40% du PIB en 1966 à une économie de rente où l’agriculture représente 2.4% du PIB en 2016. Dunning (2008) estime à 30% le taux de croissance annuel moyen des exportations diamantifères durant la période 1974-1994. Aujourd’hui, les diamants constituent 80 % des recettes d’exportation, et contribuent à 30 % du PIB.

UNE TRADITION AXÉE SUR LE LEADERSHIP INCLUSIF…

Comme le stipule un proverbe local : « un chef est chef par la grâce du peuple » (The king is king by the grace of the people). La tradition du Botswana porterait en son sein les germes de la démocratie. Le kgotla constituait ainsi une tribune où le peuple pouvait publiquement approuver ou contester la politique et le leadership du chef. Acemoglu, Johnson et Robinson (2002) ont pu soutenir que la colonisation britannique n’avait en rien altéré cette tradition précoloniale à la fois inclusive et contraignante à l’égard des élites politiques. Après l’indépendance, les décisions cruciales prises par les dirigeants, en particulier les présidents Khama et Masire, ont permis le maintien et le renforcement de ces institutions qui allaient aussi bien dans l’intérêt économique de l’élite dirigeante que dans celui de la population. Autrement dit, la richesse diamantifère a procuré des rentes suffisamment bien gérées pour qu’aucun groupe n’ait osé prendre l’initiative de braver le statu quo social. Cette rente a permis de financer les infrastructures et la mise en place des services publics d’éducation et de santé. La richesse par habitant a pu quadrupler en un demi-siècle, ce qui a notamment permis de ramener à 19 %, le taux de pauvreté qui s’élevait encore à 50 % lors de la colonisation.

Dans les tribus Tswana, il existait un « arrangement implicite » entre le peuple et son chef. Ce dernier était préposé à la fourniture de biens publics (cf. Leith, 2005) et était par nature redevable au peuple. La vie politique s’organisait autour du kgotla, sorte de forum public où la plupart des affaires tribales étaient discutées (nouvelles taxations, travaux publics, règlement des conflits, promulgation des décrets).

UNE « BONNE GESTION DE LA RENTE DIAMANTIFÈRE »

Cette richesse, le pays semble la maîtriser. « Si l’on regarde le partenariat entre le conglomérat De Beers et l’Etat botswanais, on se rend compte que le gouvernement reçoit 85% des revenus du diamant, et De Beers 15%. Cette relation entre le gouvernement et De Beers a été très bénéfique pour nous », selon Charles Siwawa, président de la Chambre des mines du Botswana, cité par La Tribune. L’Etat a réussi à contrôler l’exploitation minière à travers un partenariat lucratif avec l’entreprise sud-africaine De Beers. La faible population (2,3 millions d’habitants) et une certaine cohésion sociale et politique ont permis au pays de bien gérer cette manne qui a pu ainsi profiter à une importante partie de la population.

Le site du Trésor français évoque de son côté « une bonne gestion de la rente diamantifère », illustrée par la création en 1994 d’un fonds souverain, le Pula Fund. Objectif de ce fonds, « portefeuille de placements à long terme », « préserver une partie des revenus des exportations de diamants pour les générations futures ». Dans le même temps, le pays a l’Indice de développement humain (IDH) le plus élevé d’Afrique subsaharienne.

Publié le 23 Avril 2022/ MATA Magazine / La Tribune Afrique/ L’Entreprenante Afrique