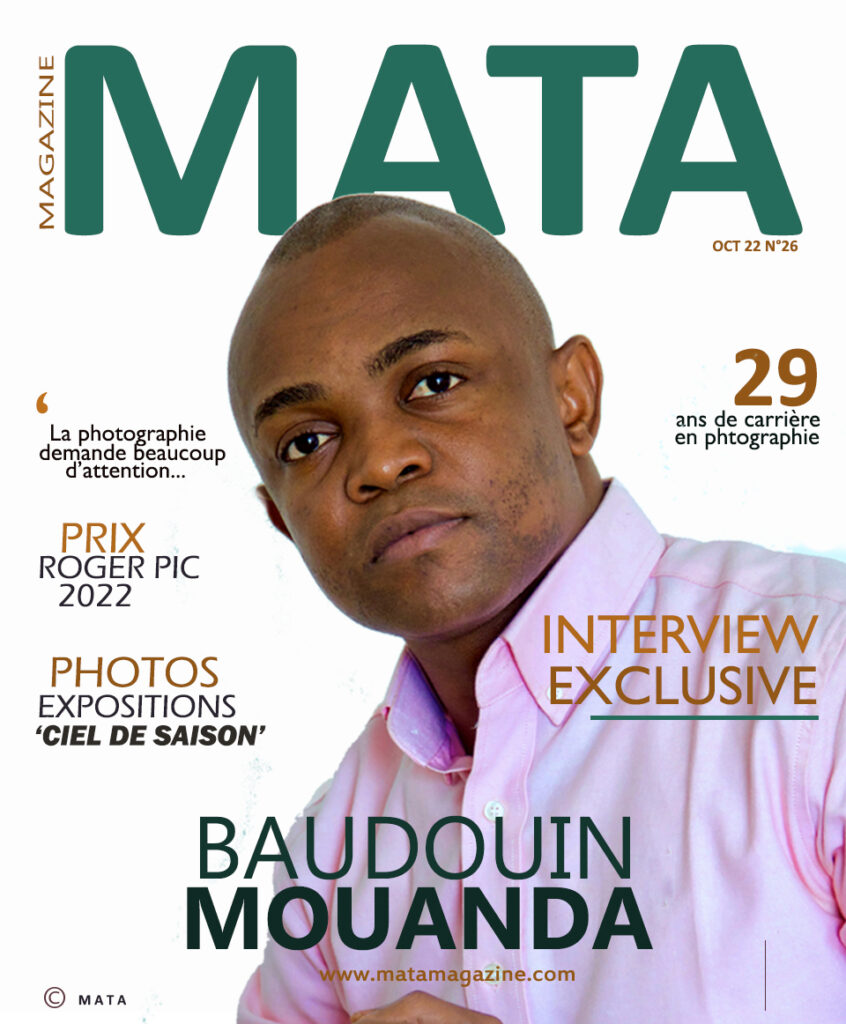

Baudouin Mouanda est un photographe d’origine congolaise, né à Brazzaville et qui a débuté sa carrière en 1993. C’est grâce à l’appareil photo de son père, qu’il manipule en son absence qu’il découvre sa passion pour la photo. Après un pari, cela lui revient finalement et c’est là le début d’une belle aventure. Très vite, il chronique la vie brazzavilloise pour les journaux de la place et se fait surnommer « Photouin ». Il se détourne du conformisme et de la photo classique, comme la photo de famille ou la photo souvenir, pour s’attacher à l’histoire de son pays et aux séquelles des guerres à répétition qui ont endeuillé le Congo. Un premier travail, sensible, en noir et blanc, naît de ses recherches, « Les séquelles de la guerre ». Très attaché à son pays, il aime photographier des sujets qui interrogent.

INTERVIEW EXCLUSIVE Baudouin Mouanda

Vous avez un parcours très riche, avec à votre actif, plusieurs récompenses sur le plan International. Après toutes ces réalisations, qu’est ce qui continue de vous motiver ?

B.M : C’est le résultat de la détermination que j’ai toujours eue depuis mon jeune âge, en choisissant ce métier de photographe alors que les autres voudraient me voir ailleurs dans un bureau. Travailler dans un bureau n’est pas mauvais, sauf que si tout le monde le fait, on passera à coté de beaucoup d’autres opportunités, ce qui ne fait pas avancer les choses. Sortir en observant notre environnement nous permet d’apprendre à mieux connaître notre milieu de vie, d’où ma motivation de sensibiliser avec mon outil qui est la photographie en allant chercher plus loin ce qu’on semble ne pas voir. Lorsque l’image est arrêtée, cela attire de l’attention.

Vous vous définissez comme étant un photographe de la vie, que voulez-vous dire par là ?

B.M : Pour moi photographier, c’est d’abord peindre la société. Je ne parle pas que de la photo accrochée au salon pour admirer le portrait du grand-père qu’on retrouve souvent dans la plupart des foyers. Mais plutôt, le potentiel que le continent africain a, la joie de vivre de ses populations etc., au lieu de ne présenter que les choses misérables.

L’une de vos expositions portait sur le thème « congolese dream » dans laquelle vous donniez votre vision sur le mariage. D’où vous est venue cette idée ?

B.M : « Congolaise dream », c’est un projet inspiré du vécu quotidien au Congo. Je pose un regard sur le passage du statut de célibataire à celui de marié, qui est devenu une sorte de transaction malicieuse qui s’accompagne de plein de sous-entendus. Un mariage peut être une forme d’expatriation, car certaines femmes se marient non par amour, mais parce qu’elles veulent quitter un pays pour un autre. D’autres femmes se marient pour fuir la solitude et se mettent en couple pour ne pas subir le regard des autres.

Comment l’œuvre a été reçue par les Congolais ?

B.M : Déjà, la démarche choisie pour la réalisation de ce projet montrait son originalité. En posant les jeunes dames dans des lieux inhabituels, qu’on n’espère pas voir une robe de mariée, et de sur quoi qui passe d’un corps à l’autre, d’un rêve à l’autre. Cela a servi de fil conducteur du Congo à la France, en passant par l’Allemagne, la Hongrie, les Etats-Unis, le Japon, la Chine.

Parlez-nous de l’exposition ‘le fantôme de la corniche ?

B.M : « Le fantôme de corniche » est un projet photographique qui plaide pour l’électrification d’un continent qui ne parvient pas à retenir sa jeunesse. Je me suis intéressé aux jeunes de mon pays, qui représentent par définition son avenir. En les suivant dans des lieux publics comme sur la corniche à Brazzaville ou sur les routes surplombant les quartiers de la capitale, où ils font leurs devoirs en allumant des lampes torches ou frontales, ou encore en profitant de l’éclairage des lampadaires et de profiter du calme. Et pourtant avec le fleuve Congo que nous avions que je considère comme un don de Dieu, nos dirigeants peuvent en tirer profit et construire de petites centrales. Sans électricité, point au développement. Comment voulez-vous que des usines soient construites si les compagnies ne peuvent pas compter sur un approvisionnement fiable en électricité ? Et qui dit installation d’entreprise dit création d’emploi, une meilleure façon de retenir cette jeunesse qui veut partir. Et je sus convaincus que ceux qui sont déjà partis et ont réussi, pourraient revenir si les conditions d’investissement étaient meilleures au pays.

Qu’est-ce qui vous inspire en général ?

B.M :Mes projets photographiques ont toujours été tirés des faits sociaux. C’est ce qui permet de creuser et de donner une vie à mes sujets. Les problèmes d’eau, d’électricité etc, ce sont des situations qu’on retrouve aussi ailleurs. Mon intérêt, c’est de reconstruire l’image de façon esthétique sans modifier la réalité, et interpeller les consciences afin de trouver des solutions.

Lorsque vous êtes face à une image ou une œuvre, quel est le détail qui attire votre attention en premier ?

B.M : Aujourd’hui avec l’arrivée des Smartphones, tout le monde peut prétendre faire une bonne photo, parce qu’on arrive au bon moment, et à la bonne position. Cela me rappelle ma première photo au collège, j’avais 13 ans, je me vantais déjà. Mais cela ne faisait pas de moi un photographe. C’est un métier qui demande beaucoup d’attention, en dehors de cela, il y a aussi des règles. Lorsqu’on connaît son outil, ça devient spontané, après on sait sur quel détail il faut insister pour rendre l’image plus vivante.

Vous avez récemment reçu le prix Roger – Pic 2022, pour votre portfolio « Ciel de saison », de quoi parle cette œuvre ?

B.M :La série « Ciel de saison » est née des intempéries que connaissent ces dernières années l’Afrique, dues au changement climatique. Le Congo, n’étant pas épargné par ces faits, je voulais réaliser un projet pour attirer l’attention dans les quartiers où règne le désarroi, où des familles perdent leur maison lors des érosions dues aux eaux de pluies. Je devais me lever tôt le matin ou parfois la nuit sous la pluie pour documenter leur quotidien. J’ai fait ce premier travail de manière documentaire, cela ne suffisait pas, c’était du déjà-vu. J’ai changé de démarche, j’ai commencé à discuter avec des familles, s’ils pouvaient poser dans le sous-sol avec leur bien qu’ils devraient apporter afin de garder le même décor à l’identique de leur maison, leur commerce, voir même un lit d’hôpital, il fallait reconstituer le décor. Au départ, c’était compliqué de convaincre, puis avec l’ennui du confinement pendant la période Covid, et en leur montrant les premières images, ils ont adhéré aux projets. Il a fallu de la logistique pour changer les décors, les peintures et cela prenait du temps de passer d’une scène à une autre.

Quel est le projet qui vous tient à cœur pour le Congo ?

B.M : Le projet qui me tient à cœur, c’est la création des espaces culturels dans les zones périphériques afin de faciliter les habitants aux disciplines artistiques comme cela se passe dans les banlieues en France. Avec le projet ClassPro – Culture, qui est en plein chantier, et le premier centre de la photographie ouvert à toutes les pluridisciplinaires, ça sera l’occasion de rapprocher les habitants vivant dans des zones reculées. Grace nos multiples déplacements à l’étranger, nous apprenons des choses que nous souhaitons partager à nos frères et sœurs qui sont au pays. C’est ainsi qu’est né le centre Classpro – Culture, qui sera un magnifique lieu de culture.

Comment voyez-vous l’avenir dans le domaine de la photo ?

B.M : Il y’a quelques années, la photographie n’était pas d’actualité dans nos médias, si on en parle aujourd’hui, c’est parce qu’il y’a eu beaucoup d’avancées, et c’est une industrie que les gens apprennent à connaitre. Je souhaite donner une autre dimension à ce métier longtemps ignoré. Aujourd’hui, je suis ravi de voir les Congolais collectionner les œuvres photographiques, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années.

Votre mot de la fin.

B.M : En tant qu’acteur culturel, je pense que l’histoire d’un pays passe par sa culture, par la reconnaissance de la population à en témoigner, à l’alimenter, à la connaître. Au Congo, il existe plusieurs domaines culturels pour lesquels le pays a un rayonnement international : la rumba dans la musique, la « sapologie » dans la mode vestimentaire, la peinture et la photographie dans les arts visuels et le théâtre dans les arts de scène. Tous ces arts méritent d’être mis en valeur, dans le but de développer le capital culturel des Congolais et de favoriser l’émergence de nouveaux talents. Je suis content que le projet « Class Pro Culture » soit en bonne voie et fier de dynamiser les quartiers périphériques.

Publié le 13 Octobre/ MATA Magazine