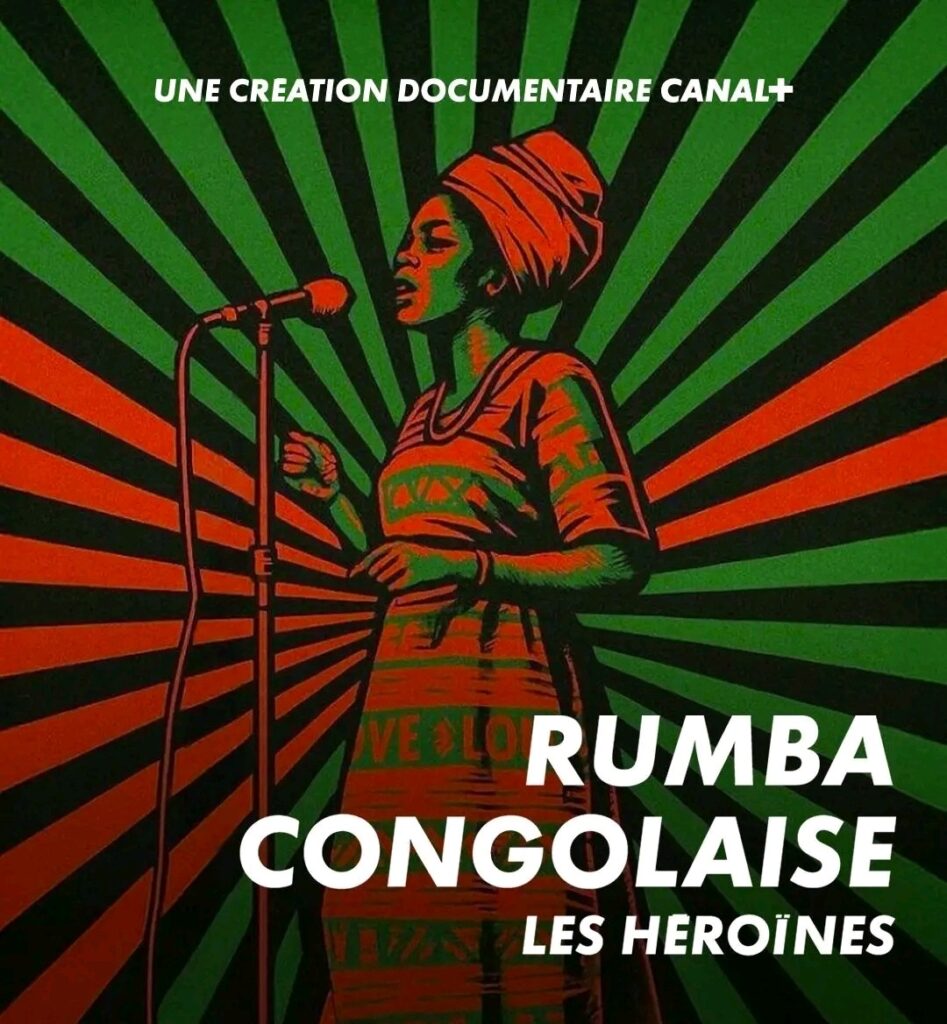

Le film documentaire La rumba congolaise – Les Héroïnes, réalisé par la cinéaste et femme politique française engagée Yamina Benguigui, a été projeté en avant-première à Brazzaville à l’occasion de la 12ᵉ édition du Festival Panafricain de Musique (FESPAM). L’événement s’est tenu dans la salle Canal Olympia de Poto-Poto, en présence du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et des héroïnes mises à l’honneur dans le film : Mbilia Bel, Faya Tess, Barbara Kanam et Mariusca la slameuse.

Tourné lors de la 11ᵉ édition du FESPAM, ce documentaire met en lumière les figures féminines de la rumba congolaise, longtemps reléguées à l’arrière-plan de l’histoire musicale nationale et africaine.

« Il était important pour moi de les sortir de l’invisibilité et de leur redonner leur juste place dans l’histoire », confie Yamina Benguigui.

Le film rend notamment un hommage appuyé à Lucie Eyenga, pionnière trop souvent oubliée de la rumba congolaise.

« Tout le monde connaissait la voix de Lucie Eyenga, mais très peu son visage. À l’époque, il était plus facile pour les artistes féminines de percer à la radio qu’à la télévision », souligne Didier Gondola, spécialiste de l’histoire africaine.

Née dans les années 1930 au Congo belge (actuelle RDC), Lucie Eyenga a marqué les années 1950 et 1960 par sa voix chaleureuse. Elle fut l’une des premières femmes à s’imposer sur une scène musicale largement dominée par les hommes, collaborant avec de grands noms tels que Joseph Kabasele (African Jazz), Franco, Docteur Nico et Kallé Jeff.

Mbilia Bel

Le documentaire retrace également le parcours de Mbilia Bel, icône de la rumba congolaise, dont la voix continue de charmer les mélomanes après plus de quarante ans de carrière.

« J’étais passionnée par la musique et j’ai voulu apprendre à chanter. J’ai écrit à Abeti Massikini pour intégrer son groupe, elle m’a accueillie… C’est là que tout a commencé », raconte l’interprète du célèbre titre Nairobi.

Repérée par Tabu Ley Rochereau en 1981, elle entame avec lui une collaboration fructueuse, à la fois artistique et sentimentale, qui durera jusqu’en 1988. De cette union naît une fille, Melodie Tabu. Après leur séparation, l’artiste poursuit une carrière solo brillante.

« Quand j’ai quitté Rochereau, il a été très déçu. Il croyait beaucoup en moi. C’est lui qui m’a formée, il écrivait mes textes, m’apprenait à chanter… C’était un grand artiste », se souvient-elle.

Pour Henri Ossebi, Tabu Ley fut l’un des premiers à confier à des femmes l’interprétation de chansons abordant des thèmes féminins, contribuant ainsi à leur émancipation sur la scène musicale.

Malgré une carrière jalonnée de succès, Mbilia Bel soulève dans le documentaire une problématique récurrente pour de nombreux artistes africains : le non-paiement des droits d’auteur. Un paradoxe douloureux pour une chanteuse au répertoire riche et à l’influence musicale incontestée.

Autre héroïne mise en lumière : Faya Tess. Elle débute sa carrière dans les années 1980, mais c’est en 1986 qu’elle entre véritablement dans la légende en rejoignant l’orchestre Viva la Musica de Papa Wemba. Dotée d’une voix puissante, veloutée et agile, elle s’impose rapidement comme l’une des grandes figures féminines de la rumba congolaise.

Le documentaire aborde également les barrières culturelles, les discriminations et les préjugés auxquels sont confrontées les femmes artistes. Un thème évoqué avec émotion par Barbara Kanam. Née à Bukavu, en République Démocratique du Congo, dans une famille attachée aux carrières traditionnelles, elle se heurte très tôt à l’incompréhension de son entourage.

« On a investi dans ton éducation, et toi tu veux devenir musicienne ? » lui lançait son père.

Malgré les réticences, Barbara poursuit son rêve. Elle grandit entre la RDC, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, et c’est dans les années 1990 qu’elle décide de se consacrer pleinement à la musique. Avec une voix maîtrisée, un style mêlant rumba douce, ballades romantiques et inspiration gospel, l’interprète de Zawadi s’inscrit comme l’une des rares artistes de sa génération à perpétuer la tradition de la rumba féminine après les pionnières.

Le film donne également la parole à la relève, cette nouvelle génération qui se réapproprie la rumba pour en faire une passerelle vers d’autres formes d’expression musicale. C’est le cas de Mariusca Moukengue, artiste slameuse originaire de Brazzaville. Poignante, engagée, elle débute sa carrière sur les planches de théâtre avant de s’illustrer en 2018 avec son premier EP Slamourail, une fusion inédite entre slam et rumba. Sa musique, à la fois dansante et poétique, séduit par la force de ses textes.

Mais au-delà de l’esthétique, c’est le parcours de Mariusca qui impressionne. À Brazzaville, elle est la seule femme de sa génération à remplir une salle de 1 500 places. Elle multiplie les tournées internationales, en Europe et au Canada. Avec un slam lyrique et militant, elle aborde des sujets aussi cruciaux que les droits des femmes, l’identité, la cohésion sociale et l’éducation. Mariusca incarne une figure d’inspiration pour de nombreuses jeunes artistes, souvent confrontées à un environnement peu propice à l’épanouissement de leur carrière.

Pour Lydie Pongault, ministre de l’Industrie culturelle, artistique, touristique et des Loisirs du Congo, ce documentaire permet de mettre en lumière aussi bien les héroïnes d’hier que celles d’aujourd’hui.

« Cette transition entre les générations est un message fort et un moment merveilleux pour la musique », a-t-elle déclaré.

Les Héroïnes sur scène

L’avant-première de La rumba congolaise – Les Héroïnes s’est révélée être un hommage solennel, mais aussi une véritable déclaration d’intention culturelle. Une œuvre qui reconnaît enfin la place des femmes dans la construction de ce patrimoine musical majeur.

Cependant, quelques voix se sont élevées pour regretter l’absence d’autres figures emblématiques, telles que Pembey Sheiro, Tshala Muana, Pongo Love, Mamie Claudia, Pierrette Adams ou Fanie Fayar. Un autre point relevé : la faible représentativité du Congo-Brazzaville dans ce documentaire, alors même que le FESPAM se déroule à Brazzaville. Le film ne présente en effet qu’une seule artiste issue de ce pays, ce qui a suscité certaines interrogations sur l’équilibre de la narration.

Iris Tala